正岡子規がつくった上記の句には、「血」という文字もなければ、「赤」、「色」という文字もありません。 子規の辞世の句です。 「へちまの水」は痰を切る効用があるわけですが、特に十五夜に、それを「取」るのが良いとされていました。こちらの句の作者は、 「正岡子規」 です。 こたらの句は子規が 34 歳で亡くなる前日に詠んだものです。 それでは、この句の解説を進めていきましょう。 季語 こちらの句の季語は 「糸瓜(へちま)」 です。 へちまの花だと晩夏。子規に呼び寄せられて上京、子規の最期を看取った。 子規については、「小さい時分にはよっぽどへぼでへぼで弱味噌でございました」と回想している。 妹:正岡 律(まさおか りつ)明治3(1870)年~昭和16(1941)年 明治18年結婚、年離婚。

ヘチマ 糸瓜 薬草と花紀行のホームページ

正岡 子規 へちま

正岡 子規 へちま-正岡子規の有名な短歌 子規の短歌については、下の記事をご覧ください 正岡子規の短歌代表作10首 写生を提唱 正岡子規の経歴 正岡子規 (まさおかしき) 俳人・歌人。名は常規、別号に獺祭書屋主人・竹乃里人等。東大国文科中退。正岡子規の有名な短歌 子規の短歌については、下の記事をご覧ください 正岡子規の短歌代表作10首 写生を提唱 正岡子規の経歴 正岡子規 (まさおかしき) 俳人・歌人。名は常規、別号に獺祭書屋主人・竹乃里人等。東大国文科中退。

正岡子規 辞世の句 三句を読む 糸瓜 へちま の水 読み方 読解力 書き方 そして おすすめの映画

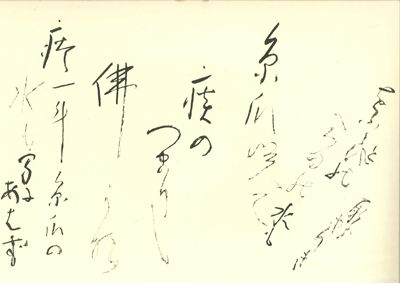

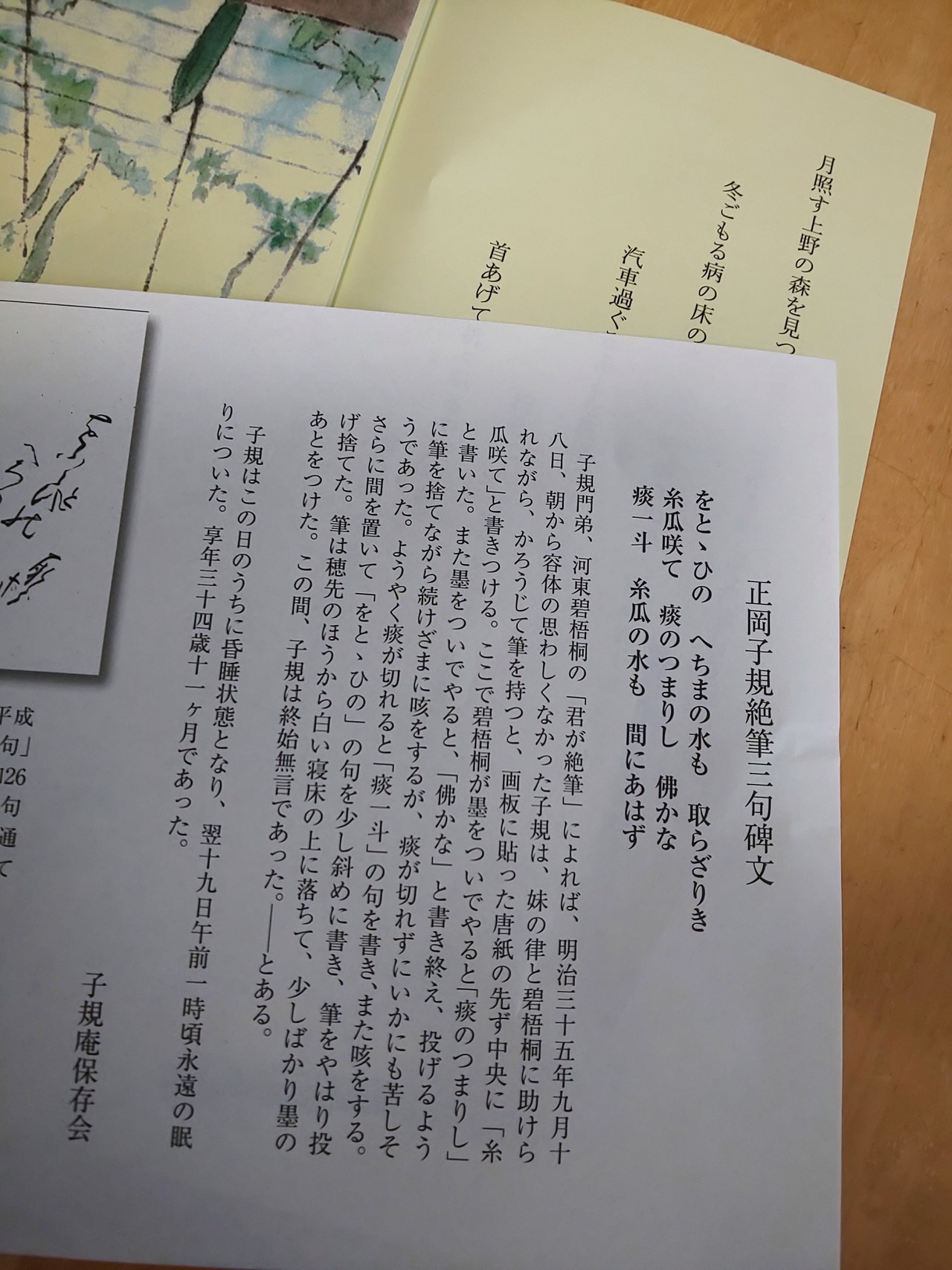

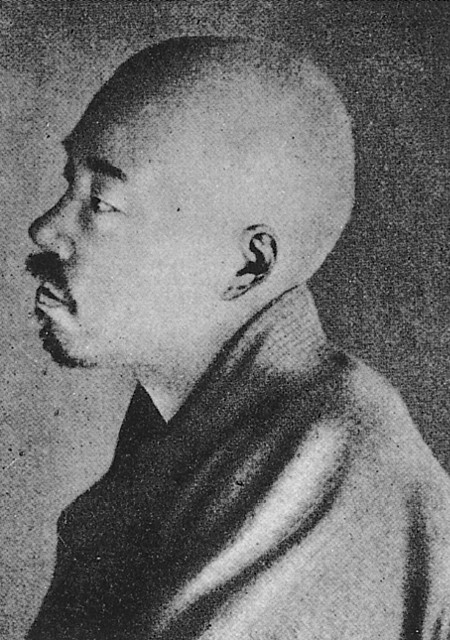

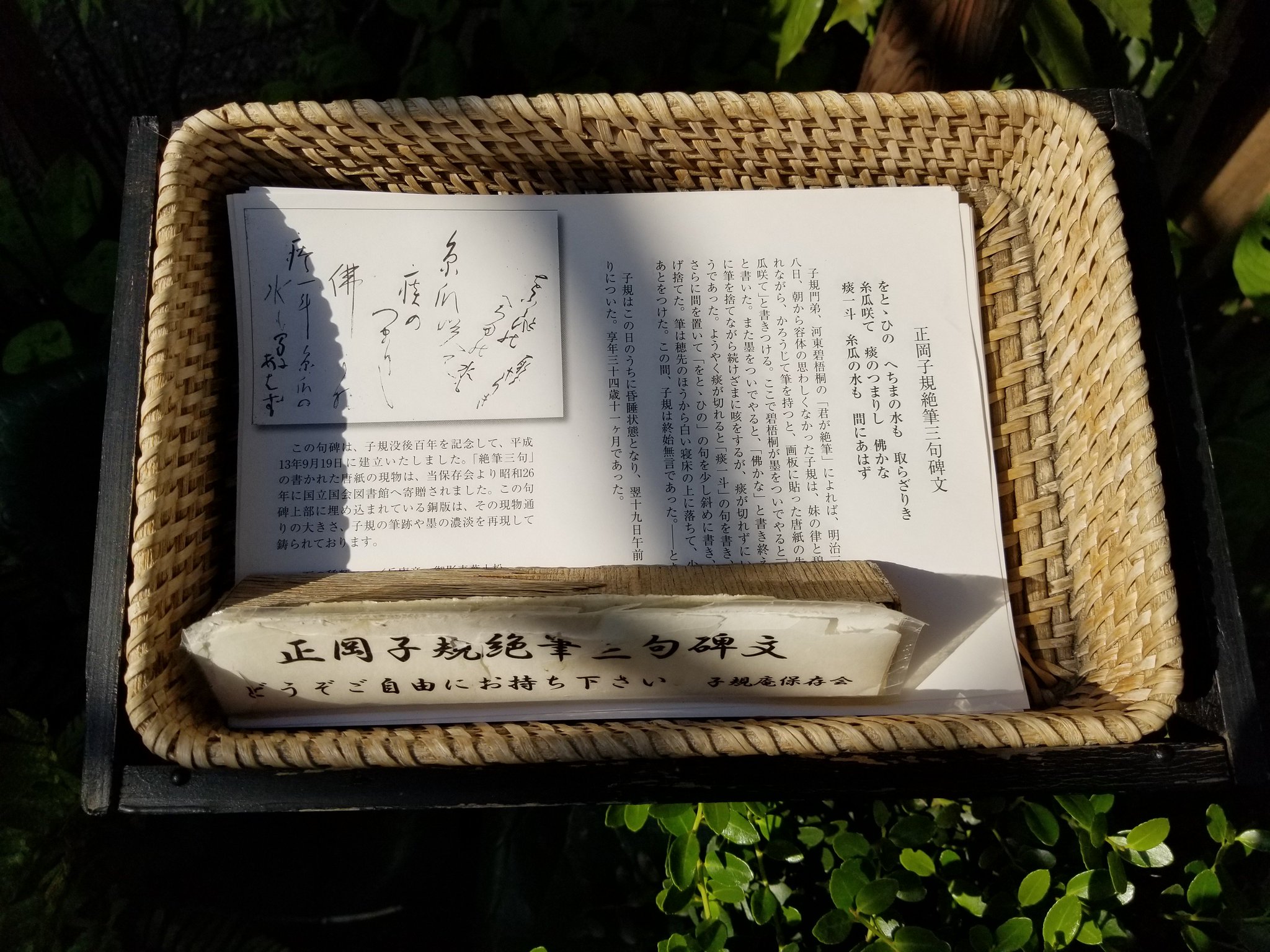

『糸瓜(へちま)咲て 痰のつまりし 佛かな』 正岡子規 正岡 子規(まさおか しき) 生誕:1867年10月14日(慶応3年9月17日) 死没:1902年(明治35年)9月19日) 日本の俳人、歌人、国語学研究家。名は常規(つねのり)。幼名は処之助(ところのすけ)で、のちに升(のぼる)と改めた。子規庵の庭の隅に、子規庵保存に尽力した寒川鼠骨の句碑「三段に 雲南北す 今朝の秋」が建っている。 左の「正岡子規絶筆三句碑」は、子規没後百年を記念して、平成13年(01)9月19日に財団法人子規庵保存会によって建立された。こちらの句の作者は、 「正岡子規」 です。 こたらの句は子規が 34 歳で亡くなる前日に詠んだものです。 それでは、この句の解説を進めていきましょう。 季語 こちらの句の季語は 「糸瓜(へちま)」 です。 へちまの花だと晩夏。

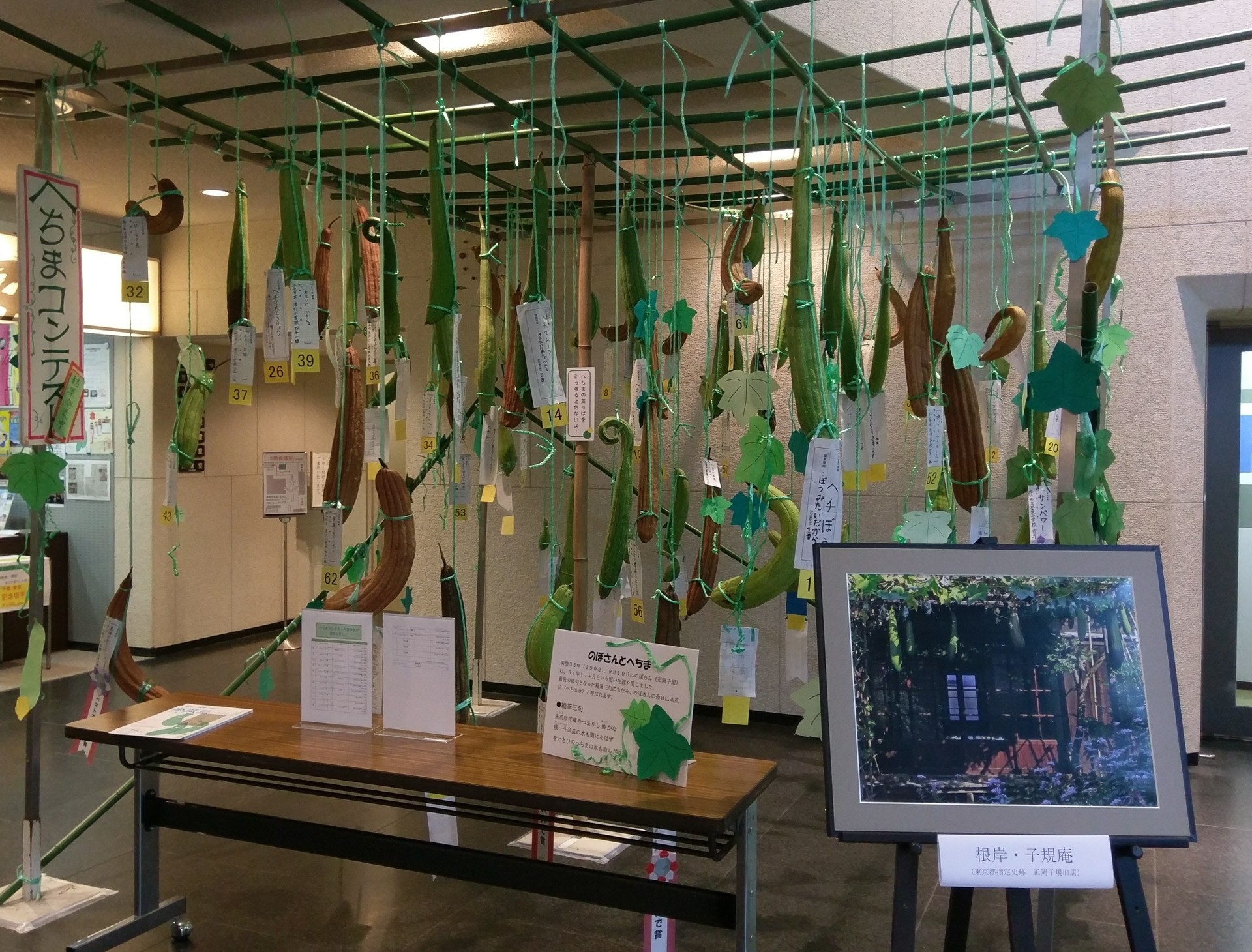

へちま三句 ↓ ・糸瓜(へちま)咲て痰(たん)のつまりし仏かな ・痰一斗(たんいっと)糸瓜の水も間に合はず ・をととひのへちまの水も取らざりき 病気と闘いながら文学活動を続けた正岡子規は 明治35年9月19日に東京の子規庵で亡くなりました。正岡子規年表 正岡子規年表 作成,518更新 ワード98・一太郎8ファイルのダウンロード 別途解凍用ソフトが必要です 西暦 年号 年齢 事 柄はじめに 正岡子規とは 正岡子規と野球 最後に はじめに 松山市立子規記念博物館は俳人正岡子規を記念して1981(昭和56)年に開館しました。 入り口の子規胸像とへちまを吊るした子規の部屋 子規の世界を通して、松山の伝統文化や文学についての理解を深めてもらうための施設です。

彼岸前の糸瓜忌に思う、子規と漱石と寅彦と虚子 今年(17年)は正岡子規と夏目漱石 二人の生誕150年の節目にあたります。とくに、子規の命日である9月19日は、毎年糸瓜(へちま)忌として関連施設等(→)で催し物が開かれます。 なぜ"糸瓜"なのかは、子規の辞世の三句がすべて糸瓜を正岡子規の有名な俳句(その1) 「 春や昔 十五万石の 城下かな 」 この俳句は、明治28年、正岡子規28歳頃の作です。 日清戦争の従軍記者として中国へ赴く前、一時、東京から故郷の松山に戻った際に、詠み上げた俳句だそうです。 それでは早速、この正岡子規がこの句を詠んだ時、彼はすでに死の床にありました。 自らに残された時間を冷静に見つめ、彼は家人や弟子に助け起こされながら三つの句を記したといいます。 その一つが「糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな」だったのです。 残りの二句は

子規も育てた命がけの ヘチマ 糸瓜 森とまちをつなぐ 半農半x 日記

子規の最期と葬列 土井中照の日々これ好物 子規 漱石と食べものとモノ 楽天ブログ

彼岸前の糸瓜忌に思う、子規と漱石と寅彦と虚子 今年(17年)は正岡子規と夏目漱石 二人の生誕150年の節目にあたります。とくに、子規の命日である9月19日は、毎年糸瓜(へちま)忌として関連施設等(→)で催し物が開かれます。 なぜ"糸瓜"なのかは、子規の辞世の三句がすべて糸瓜を正岡子規 ・絶筆三句を 糸瓜咲て痰のつまりし佛かな 痰一斗糸瓜の水も間に合はず をとゝひのへちまの水も取らざりき がないという意味で、滑稽でないものは俳諧とは言えないと言い張る人々もいたのです。子規はそうした人々を『俳諧大要』の中で子規の糸瓜(へちま)句は、抹消句を入れて五十 一句(講談社版『子規全集』第一巻~第三巻、俳句 一~三に掲載分より)ある。子規は「糸瓜」を前述 のような近世以来のイメージでは捉えていない。子 規にとって「糸瓜」の存在はどのようなものであっ

ホーム 松山市立中島小学校

掃苔 正岡子規 1867年10月14日 1902年9月19日 お墓の豆知識 墓石の総合販売 相談窓口 メモリーストーン

正岡 子規の 終のすみかだった 子規庵(しきあん・東京都台東区)を 訪ねたのは、昨年末のこと。 かろうじて、まだ糸瓜がありました その時、子規の人となりに 心を動かされて 子規の命日・糸瓜(へちま)忌に 再訪したいなと思っていました。本日9月19日は、俳人・正岡子規の命日(へちま忌)です。 今回は、漱石と子規が交流を始めた頃についてご紹介します。 正岡子規(本名・常規) 俳人・歌人 慶応3年(1867)9月17日(新暦10月14日)~明治35年(1902)9月19日子規の糸瓜(へちま)句は、抹消句を入れて五十 一句(講談社版『子規全集』第一巻~第三巻、俳句 一~三に掲載分より)ある。子規は「糸瓜」を前述 のような近世以来のイメージでは捉えていない。子 規にとって「糸瓜」の存在はどのようなものであっ

糸瓜咲て痰のつまりし佛かな Instagram Posts Gramho Com

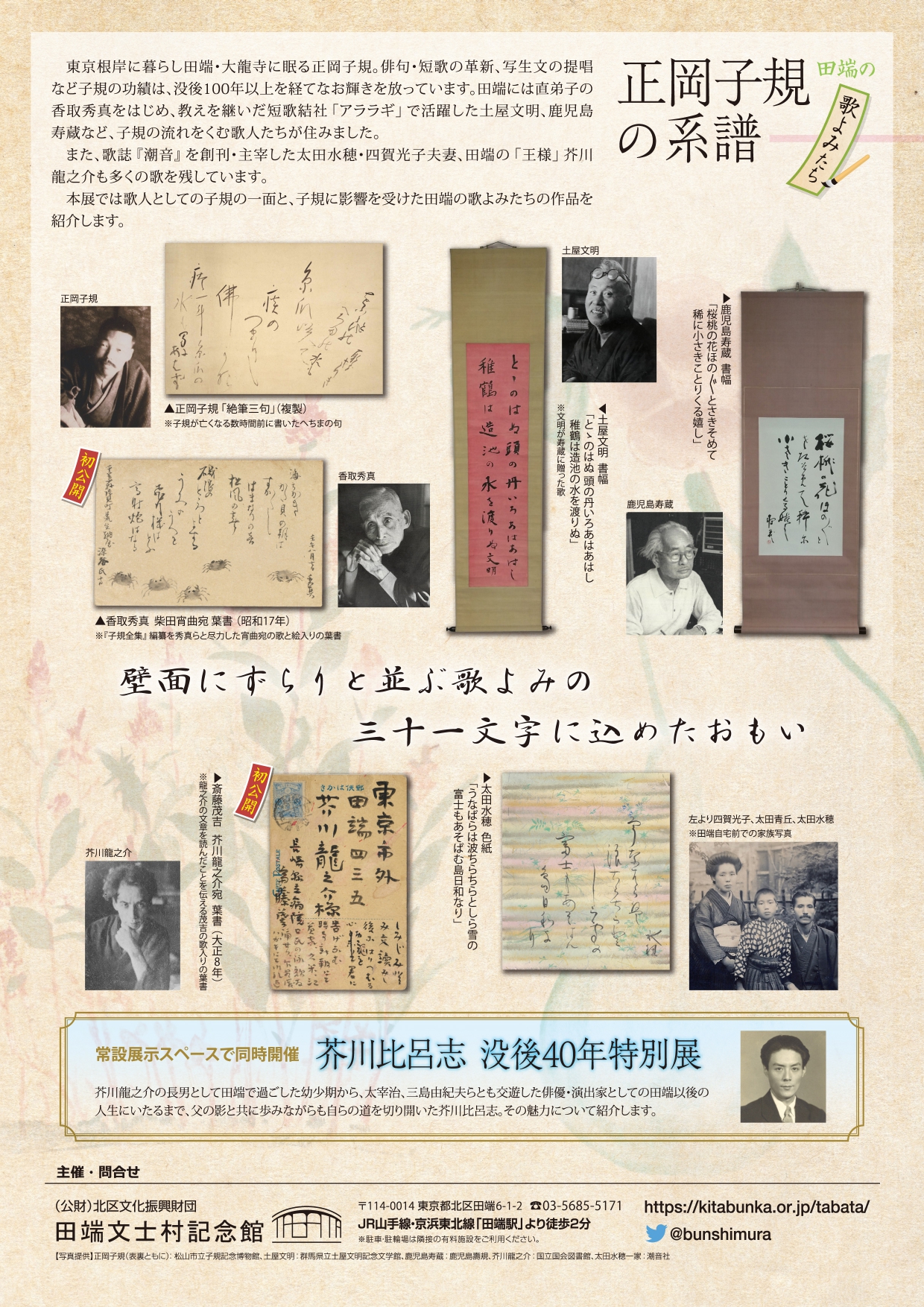

正岡子規の系譜 田端の歌よみたち 北区文化振興財団

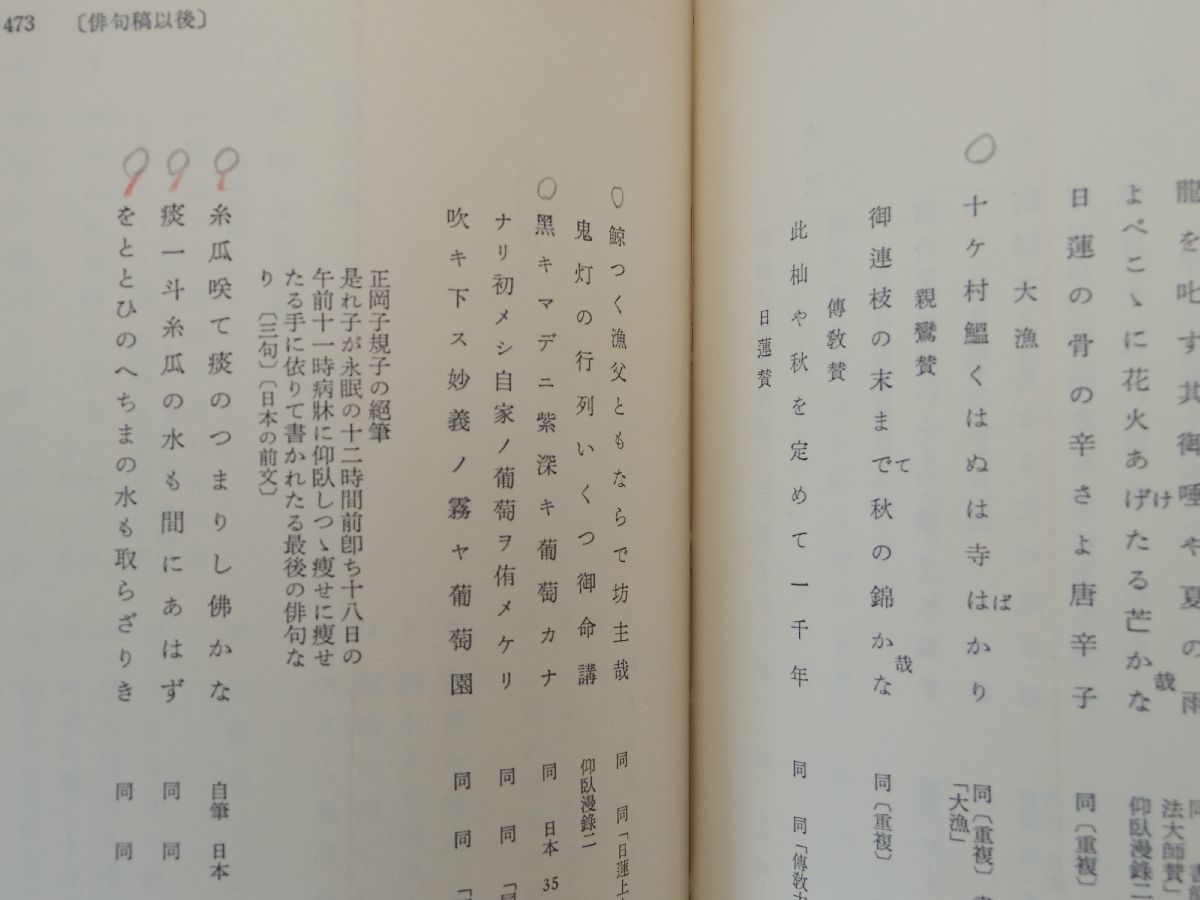

正岡子規(まさおか・しき) 絶筆三句 糸瓜へちま咲て痰たんのつまりし仏かな 痰一斗たんいっと糸瓜の水も間にあはず をとゝひのへちまの水も取らざりき 明治35年(1902)9月18日午前11時頃作 新聞「日本」同9月21日付1面「正岡子規子の絶筆」初出。正岡子規(まさおか・しき) 絶筆三句 糸瓜へちま咲て痰たんのつまりし仏かな 痰一斗たんいっと糸瓜の水も間にあはず をとゝひのへちまの水も取らざりき 明治35年(1902)9月18日午前11時頃作 新聞「日本」同9月21日付1面「正岡子規子の絶筆」初出。『子規忌』は別名『獺祭忌(だっさいき・前述の雅号にちなむ)』『糸瓜忌(へちまき)』とも呼ばれます。 『糸瓜忌』は正岡子規の絶筆時に詠んだ3つの句のモチーフが「糸瓜(へちま)」であったことに由来します。 ~糸瓜咲いて 痰のつまりし 仏かな~

正岡子規ネオ 伊野孝行のブログ 伊野孝行のイラスト芸術

第20回公開講座 正岡子規のあれこれ おとなの社会科

正岡子規は、1902年9月19日に肺結核で亡くなりました。 「糸瓜咲いて 痰のつまりし 仏かな」の句は、「痰(たん)一斗 糸瓜の水も 間に合はず」、 「をととひの へちまの水も 取らざりき」の2句と合わせて、子規の辞世の三句と言われています。たんいっと へちまのみずも まにあわず おとといの へちまのみずも とらざりき 明治35年(1902年)9月21日の新聞「日本」に初出の正岡子規の句。一面に掲載された。この三句は子規の辞世と言えるもので、「絶筆三句」と呼ばれる。正岡 子規(まさおか しき、1867年 10月14日〈慶応3年9月17日〉 1902年〈明治35年〉9月19日)は、日本の俳人、歌人、国語学研究家。 名は常規(つねのり)。幼名は処之助(ところのすけ)で、のちに升(のぼる)と改めた。 俳句、短歌、新体詩、小説、評論、随筆など多方面にわたり創作活動を

台東区 子規庵 へ 夏にはヘチマが見られる正岡子規の家 はらはらじゃーにー

ぜいたく正岡 子規 へちま すべての美しい花の画像

本日9月19日は、俳人・正岡子規の命日(へちま忌)です。 今回は、漱石と子規が交流を始めた頃についてご紹介します。 正岡子規(本名・常規) 俳人・歌人 慶応3年(1867)9月17日(新暦10月14日)~明治35年(1902)9月19日俳人・正岡子規が没 今日は何の日 明治35年(1902)9月19日 明治35年(1902)9月19日、俳人・正岡子規が没しました。日露戦争が始まる1年半前のことです。俳句をはじめ、短歌、小説、評論など多方面で創作活動を行なった、明治を代表する文学者として知られます。

台東区 子規庵 へ 夏にはヘチマが見られる正岡子規の家 はらはらじゃーにー

正岡子規の有名俳句 選 春夏秋冬 俳句の特徴や人物

子規記念博物館 令和元年度へちまコンテスト表彰式開催

ぜいたく正岡 子規 へちま すべての美しい花の画像

正岡子規 未発表句を5句発見 極めて異例 自画像もあり 産経ニュース

坪内稔典さんと正岡子規と俳句 冨島唯昭の部屋

ぜいたく正岡 子規 へちま すべての美しい花の画像

子規 って しき の他になんと読む 俳人 正岡子規にも関係する鳥です Precious Jp プレシャス

映画 あるアトリエの100年 Pa Twitter 女人芸術にでている広告も面白い 化粧水ヘチマコロンの広告 発売元は 本舗天野源七 東京日本橋横山町とある そこには薬研堀の神社がある ヘチマの水が化粧水 これで思い出されるのは正岡子規の辞世の句といわれる 痰一斗

ホーム 松山市立中島小学校

ぜいたく正岡 子規 へちま すべての美しい花の画像

無料イラスト へちま パブリックドメインq 著作権フリー画像素材集

ハーブ物語16 ヘチマのお話 海外 国産オーガニックコスメ 人と地球に優しいオーガニックライフ オーガニック生活便 本店

蟻馬次郎 בטוויטר 東京来たついでに根岸の子規庵に 絶筆三句のへちまが印象的 俳句 Haiku Jhaiku Kigo 17 Ch 吟行 子規庵 正岡子規

蟻馬次郎 בטוויטר 東京来たついでに根岸の子規庵に 絶筆三句のへちまが印象的 俳句 Haiku Jhaiku Kigo 17 Ch 吟行 子規庵 正岡子規

正岡子規 辞世の句 三句を読む 糸瓜 へちま の水 読み方 読解力 書き方 そして おすすめの映画

掃苔 正岡子規 1867年10月14日 1902年9月19日 お墓の豆知識 墓石の総合販売 相談窓口 メモリーストーン

正岡子規全集 第6巻 鹿鳴人のつぶやき

子規記念館で糸瓜忌 Ameblokuro604のブログ

旅するとんぼ玉 番外編の番外編 正岡子規の命日 糸瓜忌 に寄せる

大文豪夏目漱石 現東京都新宿区喜久井町出身 の誕生に 深く関わった正岡子規 現愛媛県松山市花園町出身 漱石と子規の関係を 子規を中心に振り返る いづれの御時にか

台東区 子規庵 へ 夏にはヘチマが見られる正岡子規の家 はらはらじゃーにー

Gotoトラベル 東京追加 10月1日 予約が始まったね どうする 今日は何の日 9月19日 彼岸入り メキシコでm8 1の大地震 1985 子規忌 糸瓜 へちま 忌 獺祭 だっさい 忌 正岡子規忌日 1867 1902 Forza Style Yahoo ニュース

ハーブ物語16 ヘチマのお話 海外 国産オーガニックコスメ 人と地球に優しいオーガニックライフ オーガニック生活便 本店

子規も育てた命がけの ヘチマ 糸瓜 森とまちをつなぐ 半農半x 日記

広いところと狭いとこ 正岡子規のことも最後に少々 和玄メモ

台東区 子規庵 へ 夏にはヘチマが見られる正岡子規の家 はらはらじゃーにー

正岡子規の糸瓜 へちま 忌と夏井いつきさんの本 日本にときめく 庭園めぐりのススメ

正岡子規の糸瓜 へちま 忌と夏井いつきさんの本 日本にときめく 庭園めぐりのススメ

糸瓜忌 へちまき

9月17日の今日は 正岡子規の誕生日 今年は 子規庵の秋の庭見て 子規の句の鑑賞と決めた 旧暦7 27 丁未

これであなたもヘチマ美人 ヘチマクイズ 読書の秋編 ネオナチュラル

ヤフオク 正岡子規を書く 俳句 短歌 漢詩 といのへち

シマシマ 上野ストアハウスにて 糸瓜咲け へちま さけ 正岡子規にまつわる物語 を観劇 のぼさん 子規役の 荒川大三朗 さんの迫真の演技 明治時代を代表する文学者 夏目漱石や高浜虚子他の方々も登場し ワクワク すべてのキャストが素晴らしい

ヘチマ 糸 瓜 花々のよもやま話

こつこつ小咄まとめ 18 9 18 21 フード マイレージ資料室

へちまの帯枕 Instagram Posts Photos And Videos Picuki Com

子規忌ヘチマ供養 集う人々 東光院 萩の寺 大阪 豊中 納骨 永代供養 永代水子供養

ジーレ ケイショー選 秀句集 お気に入り俳句 ジーレ ケイショー備忘録 未来はいつも白紙です

ヘチマで作ろう 話のタネ 株式会社トーホク

糸瓜 ヘチマ

第20回公開講座 正岡子規のあれこれ おとなの社会科

ヤフオク 子規全集 全25冊 本25 別3 揃 正岡子規

3 15 木 俳句 正岡子規 糸瓜咲いて サワラ君の日誌

子規 って しき の他になんと読む 俳人 正岡子規にも関係する鳥です Preciousnews Line News

おととひの糸瓜の水も取らざりき 正岡子規 種採りの片てのひらという器 松田ひろむ 鴎座俳句会 松田ひろむの広場 楽天ブログ

19 7 5 俳句 正岡子規 糸瓜咲て サワラ君の日誌

ぜいたく正岡 子規 へちま すべての美しい花の画像

子規記念博物館 平成30年度へちまコンテスト表彰式

Raise 松山の小学生が正岡子規のせいで俳句ソルジャーに育てられるの本当だったのかよ

Raise 松山の小学生が正岡子規のせいで俳句ソルジャーに育てられるの本当だったのかよ

根岸の子規庵を訪ねる Art De 再起 闘病曼荼羅

正岡子規とは 俳句や短歌の代表作 野球好きなどについてその生涯を解説

絶筆三句 歳時記の末成

子規庵のヘチマ 街が好き

ヘチマを漢字で書くと 英語では 意外なヘチマの季語の使い方 Pickup トレンドnews Info

すべての美しい花の画像 Hd限定正岡 子規 へちま

愛媛 正岡子規の命日に追悼の集い 松山 子規博 朝日新聞デジタル

子規記念博物館 入館者500万人達成

9月19日は正岡子規の命日 糸瓜忌 です 正岡子規 病牀六尺の青春

Nikoさんの投稿 子規庵 ことりっぷ

正岡子規全集 第6巻 鹿鳴人のつぶやき

ヘチマ 糸瓜 薬草と花紀行のホームページ

絶筆三句 歳時記の末成

ヤフオク 正岡子規を書く 俳句 短歌 漢詩 といのへち

東京 根岸の子規庵へ 鹿鳴人のつぶやき

俳句 をととひの 正岡子規

ぜいたく正岡 子規 へちま すべての美しい花の画像

へちま水の新着記事 アメーバブログ アメブロ

ヤフオク 正岡子規を書く 俳句 短歌 漢詩 といのへち

蟻馬次郎 東京来たついでに根岸の子規庵に 絶筆三句のへちまが印象的 俳句 Haiku Jhaiku Kigo 17 Ch 吟行 子規庵 正岡子規

正岡子規 9月19日の 糸瓜忌 に Cotoba

正岡子規の俳句の中で有名な作品を5つご紹介 日本の歴史の面白さを紹介 日本史はくぶつかん

子規忌 9月19日 記念日 今日は何の日 雑学ネタ帳

正岡子規 1966年 真下 五一 本 通販 Amazon

台東区 子規庵 へ 夏にはヘチマが見られる正岡子規の家 はらはらじゃーにー

エムロック Urazaruプロデュース公演 糸瓜咲け 日本俳句協会 Japan Haiku Association Facebook

山本唯人 正岡子規絶筆三句

へちま水と子規 山への情熱 音楽への愛 楽天ブログ

糸瓜忌 子規の功績伝える 墓前祭や集い 愛媛新聞online

子規も育てた命がけの ヘチマ 糸瓜 森とまちをつなぐ 半農半x 日記

をととひのへちまの水も取らざりきの意味と解釈 正岡子規 辞世の句

糸瓜 天糸瓜 へちま の意味 Goo国語辞書

みどりの手ぬぐい Instagram Posts Photos And Videos Picuki Com

かなぶん 神奈川近代文学館 Sur Twitter 絲瓜咲て痰のつまりし仏かな 3 25から神奈川近代文学館で開催される 生誕150年 正岡子規 展 病牀六尺の宇宙 のチラシをゲット 昨年秋 根岸 台東区 の子規庵に伺ったら 大きなヘチマが濡れ縁にゴロゴロ置いてありました

正岡子規 根岸での足跡を訪ねて ココットのブログ

へちまを愛でよう 明治の香りを今に残す子規庵 城北商事不動産部 鶯谷 入谷賃貸情報

0 件のコメント:

コメントを投稿